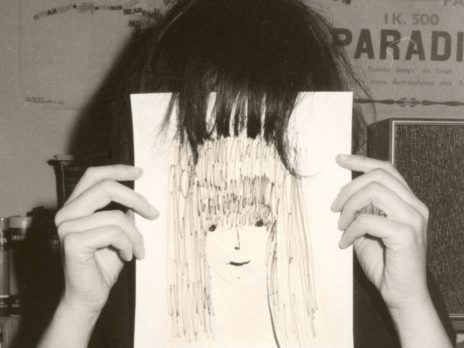

Das Schreiben und das Schweigen

Dokumentarfilm, AT/IT/DE 2009, Farbe+SW, 90 min., dOF

Diagonale 2019

Regie: Carmen Tartarotti

Buch: Carmen Tartarotti, Georg Janett

Darsteller:innen: Friederike Mayröcker, Edith Schreiber, Peter Huemer, Bernhard Fetz, Hannes Schweiger, Julia Danielczyk, Aslan Gültekin, Isabel Centoglu

Kamera: Pio Corradi

Schnitt: Ferdinand Ludwig, Camen Tartarotti

Originalton: Carmen Tartarotti, Peter Utvary, Bruno Pisek, Martin Leitner

Produktion: Carmen Tartarotti Filmproduktion

Die Musikerin Anja Plaschg (Soap-

&Skin) zeigt Carmen Tartarottis

Das Schreiben und das Schweigen

und fügt dem heurigen historischen

Special eine poetische Note hinzu.

Der essayistische Dokumentarfilm

über die große Wiener Autorin und

Dichterin Friedericke Mayröcker

ist ein Kleinod im Programm und

hinterfragt die voreilig formulierte

Annahme, wonach sich Pamphlete,

Parolen und Politkunst besser

eignen, um über Weiblichkeitsbilder

nachzudenken, als Träumerei,

Poesie und Liebe.

„Ich will unbedingt Das Schreiben und das

Schweigen vorschlagen. Ich hatte ganz vergessen,

es ist die schönste Dokumentation über die geliebte

Friederike Mayröcker“, antwortete die Musikerin Anja

Plaschg (Soap&Skin) knapp, jedoch voller Inbrunst

auf die Frage, welchen österreichischen Film sie zum

heurigen historischen Special beisteuern wolle. Kein

Zufall, lassen sich doch zahlreiche Hinweise darauf

sammeln, dass es zwischen den künstlerischen Werken

von Mayröcker und Plaschg durchwegs Wahlverwandtschaften

gibt. Hier wie da hat das eine mit dem

anderen und alles mit allem zu tun; „unterirdische

Maulwurfsgänge“ nennt der Filmemacher und Autor

Alexander Kluge diese insgeheimen Verbindungslinien,

entlang derer ein Gedanke zum nächsten führt.

In Kluges Ausstellung „Pluriversum. Die poetische

Kraft der Theorie“ trafen die beiden Künstlerinnen

vergangenen Herbst auch aufeinander. Kluge hatte

beide eingeladen, an seiner Ausstellung mitzuwirken.

Seine Methode: die Montage. In diesem Fall von

künstlerischen OEuvres, die dabei in einen Dialog

treten. Ein Dialog, der bei Friederike Mayröcker und

Anja Plaschg stets ein Plädoyer für die Poesie ist.

„Mayröcker schreibt zu gut. Sprache ist ihr kein Mittel

identitärer Selbstdarstellung, Literatur kein Vehikel

zum Transport engagierter Postwurfsendungen.

Ihre Texte, auch wenn sie böse sind, schreien den

Leser nie an, ihr Witz ist von einer staubgewebhaften

Feinheit“, schrieb der Autor Magnus Klaue anlässlich

des Erscheinens von Mayröckers Erzählband

„Pathos und Schwalbe“ rund zehn Jahre nachdem

Carmen Tartarottis Film veröffentlicht wurde. Zurück

auf die Leinwand: Das Schreiben und das Schweigen

entstand 2008 in enger Zusammenarbeit mit

der großen Wiener Autorin und Dichterin. „Ich hab

gedacht, es soll ein Film über das Schweigen werden.

Das Schreiben und das Schweigen. Aber wie

macht man das dann? Vielleicht ist es bei anderen

Autoren so, dass sie beim Sprechen andere Sachen

hervorholen aus ihrem Hirn, während ich nichts

hervorholen kann. Ich mag nicht sprechen! Und auf

dieser Grundlage werden wir unseren Film aufbauen.

Das machen wir!“, sagte Friederike Mayröcker

damals über den Film. Tartarotti hatte bereits 1989

einen Film über die Autorin gemacht; nach dem Tod

von Mayröckers Lebensmenschen Ernst Jandl im

Jahr 2000 beschlossen die beiden Künstlerinnen,

einen weiteren Film zu gestalten. Das Schreiben und

das Schweigen ist kein biografischer Film, vielmehr

der Versuch einer filmischen Annäherung an die

unverkennbare und einzigartige Poesie und Sprache

Friederike Mayröckers. Innerhalb des historischen

Specials mag der Film vordergründig wie ein Fremdkörper

wirken, das Gegenteil ist der Fall. Er ist ein

Kleinod und ein flammendes Plädoyer für die Poesie,

nicht zuletzt hinterfragt er die voreilig formulierte

Annahme, wonach sich Pamphlete, Parolen und

Politkunst besser eignen, um über Weiblichkeitsentwürfe

nachzudenken, als Träumerei, Poesie und

Liebe. Man kann von einem unendlichen Glücksfall

sprechen, dass Das Schreiben und das Schweigen

gerade jetzt erneut auf der Diagonale zu sehen ist

und gerade jetzt einen Beitrag zu diesem historischen

Special formuliert.

(Peter Schernhuber)